|

|

水戸藩主徳川斉昭の第五子徳川慶徳公が、鳥取藩池田家を嗣ぎ、16歳で鳥取藩に入ったのは嘉永5年(1852)のことである。その翌年より黒船の来航が激しく、ついに幕府は勅許を待たずに開港、通商条約を結んだので、幕府に対する非難は激しく、尊王攘夷論は討幕運動に発展していった。 水戸藩主徳川斉昭の第五子徳川慶徳公が、鳥取藩池田家を嗣ぎ、16歳で鳥取藩に入ったのは嘉永5年(1852)のことである。その翌年より黒船の来航が激しく、ついに幕府は勅許を待たずに開港、通商条約を結んだので、幕府に対する非難は激しく、尊王攘夷論は討幕運動に発展していった。

鳥取藩でも慶徳公はむしろ穏健な尊王攘夷の主義主張を抱いていた。このころ攘夷祈願のための天皇の大和行幸を願う天皇親征論が台頭してきた。この親征論について慶徳公はきわめて慎重にして時期尚早論であった。慶徳公はこのため、大いなる曲解を受け、慶徳公を中傷する張り紙が出された。 鳥取藩でも慶徳公はむしろ穏健な尊王攘夷の主義主張を抱いていた。このころ攘夷祈願のための天皇の大和行幸を願う天皇親征論が台頭してきた。この親征論について慶徳公はきわめて慎重にして時期尚早論であった。慶徳公はこのため、大いなる曲解を受け、慶徳公を中傷する張り紙が出された。

鳥取藩の天皇親征論の急進論者河田佐久馬以下の志士は大変驚き、協議の上慶徳公の疑いを晴らすには慶徳公の側近黒部権之助以下5名を斬る以外にないと判断した。文久3年(1863)河田以下22名は、京都本國寺の因州本陣に侵入し、黒部以下4名を斬り殺した。22名の内1名は自殺し、1名は行方不明となったので、後世この20名を因藩二十士と呼んでいる。 鳥取藩の天皇親征論の急進論者河田佐久馬以下の志士は大変驚き、協議の上慶徳公の疑いを晴らすには慶徳公の側近黒部権之助以下5名を斬る以外にないと判断した。文久3年(1863)河田以下22名は、京都本國寺の因州本陣に侵入し、黒部以下4名を斬り殺した。22名の内1名は自殺し、1名は行方不明となったので、後世この20名を因藩二十士と呼んでいる。 |

|

|

慶徳公は側近の死を大変悲しんだが、藩の内外より助命嘆願もあり死罪にはしないという恩命が下り、京都の藩邸より黒坂に幽閉されることとなった。黒坂では庄屋を始め村役人が二十士を迎えて泉龍寺に案内した。黒坂での生活面は下記のこととされた。 慶徳公は側近の死を大変悲しんだが、藩の内外より助命嘆願もあり死罪にはしないという恩命が下り、京都の藩邸より黒坂に幽閉されることとなった。黒坂では庄屋を始め村役人が二十士を迎えて泉龍寺に案内した。黒坂での生活面は下記のこととされた。

1、武術の稽古に精励する

2、外出は昼間、近くの村までは許可する

3、泉龍寺のみでは手狭であるので近くの寺院に分宿を認める |

二十士の泉龍寺での8ケ月間の生活は、幽囚の身にいらだちを感じながらも、高い理想を持ち、心身の怠情にながされることを恐れ、剣術・柔道の稽古に専念し、歌を詠み学問をし、文武両道に精進したものであった。 二十士の泉龍寺での8ケ月間の生活は、幽囚の身にいらだちを感じながらも、高い理想を持ち、心身の怠情にながされることを恐れ、剣術・柔道の稽古に専念し、歌を詠み学問をし、文武両道に精進したものであった。

近隣の青少年にも武術や学問を教え、勤王思想の普及にも努めたので、周囲の村々でも二十士の高風や人格を慕ってくる者も少なくなかった。 近隣の青少年にも武術や学問を教え、勤王思想の普及にも努めたので、周囲の村々でも二十士の高風や人格を慕ってくる者も少なくなかった。

二十士の業績を物語る数々の遺墨・遺品が泉龍寺に所蔵されている。 二十士の業績を物語る数々の遺墨・遺品が泉龍寺に所蔵されている。

遺墨としては二十士の寄せ書き(軸物2点)河田佐久馬以下8名の書(11点)

遺品としては、本箱・文箱・文机等の勉学用品、木刀・竹刀・剣道防具・槍等の武芸用品、小袖・陣羽織・飯箱・碁盤・碁石等の生活用品24点の合計37点で、日野町の指定有形文化財に指定されている。 |

|

|

|

|

二十士は元治2年(1865)鳥取の親族預かりとなり、泉龍寺を去った。二十士の心情は立ち去り難い惜別の情深いものがあったのであろう。大西正虎は血書して歌を詠み、その他数名も歌を詠んでいる。黒坂住民も、少年までを含めて別れを惜しんだ。 二十士は元治2年(1865)鳥取の親族預かりとなり、泉龍寺を去った。二十士の心情は立ち去り難い惜別の情深いものがあったのであろう。大西正虎は血書して歌を詠み、その他数名も歌を詠んでいる。黒坂住民も、少年までを含めて別れを惜しんだ。

鳥取においては6家に分幽され、監視は厳重を極めた。1年後の慶応2年に二十士は鳥取を脱藩した。黒部権之助等の遺族が仇討ちのため後を追い、手結の浦において5名は討たれ壮烈な死を遂げた。地区住民は禅慶院の墓地に手厚く葬った。現在では、5名の志士の遺品を所蔵している立派な資料館もある。 鳥取においては6家に分幽され、監視は厳重を極めた。1年後の慶応2年に二十士は鳥取を脱藩した。黒部権之助等の遺族が仇討ちのため後を追い、手結の浦において5名は討たれ壮烈な死を遂げた。地区住民は禅慶院の墓地に手厚く葬った。現在では、5名の志士の遺品を所蔵している立派な資料館もある。

生き残った他の志士は、長州軍に身を投じた。慶応4年(1868)慶徳公より二十士は赦免され、その後明治新政府のために大いなる功績を樹立した。 生き残った他の志士は、長州軍に身を投じた。慶応4年(1868)慶徳公より二十士は赦免され、その後明治新政府のために大いなる功績を樹立した。 |

|

|

|

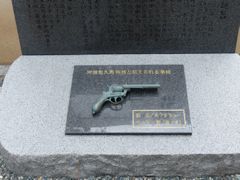

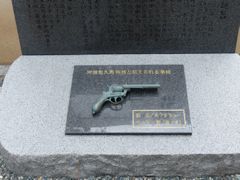

| 平成25年9月21日(旧暦8月17日)に、因藩二十二士・本圀寺事件の150回忌供養法要を勤め、その記念碑と、因藩二十二士・本圀寺事件五烈士・手結の浦事件での1名を加えた28本の供養塔を建立しました。 |

|

|

|

|

平成17年7月 平成17年7月

泉龍寺とのかかわり、さらに激動の時代をかけぬけ、現在の日本の基礎を作るべく奔走した若者たちの歴史の一部を映像にまとめました。

販売は平成19年3月をもって終了致しました。 |

平成17年7月

平成17年7月